縁起

昔、現在の堀田、牛巻から高辻、鶴舞は入り海になっており、その海に臨んだ高台にあるお寺だったので「海上寺」と名付けられました。 創建は古く、およそ1200年前に弘法大師が東国巡錫の折、熱田神宮に参詣された際、神宮の鬼門除けとして建立せられたと伝えられています 。

本堂

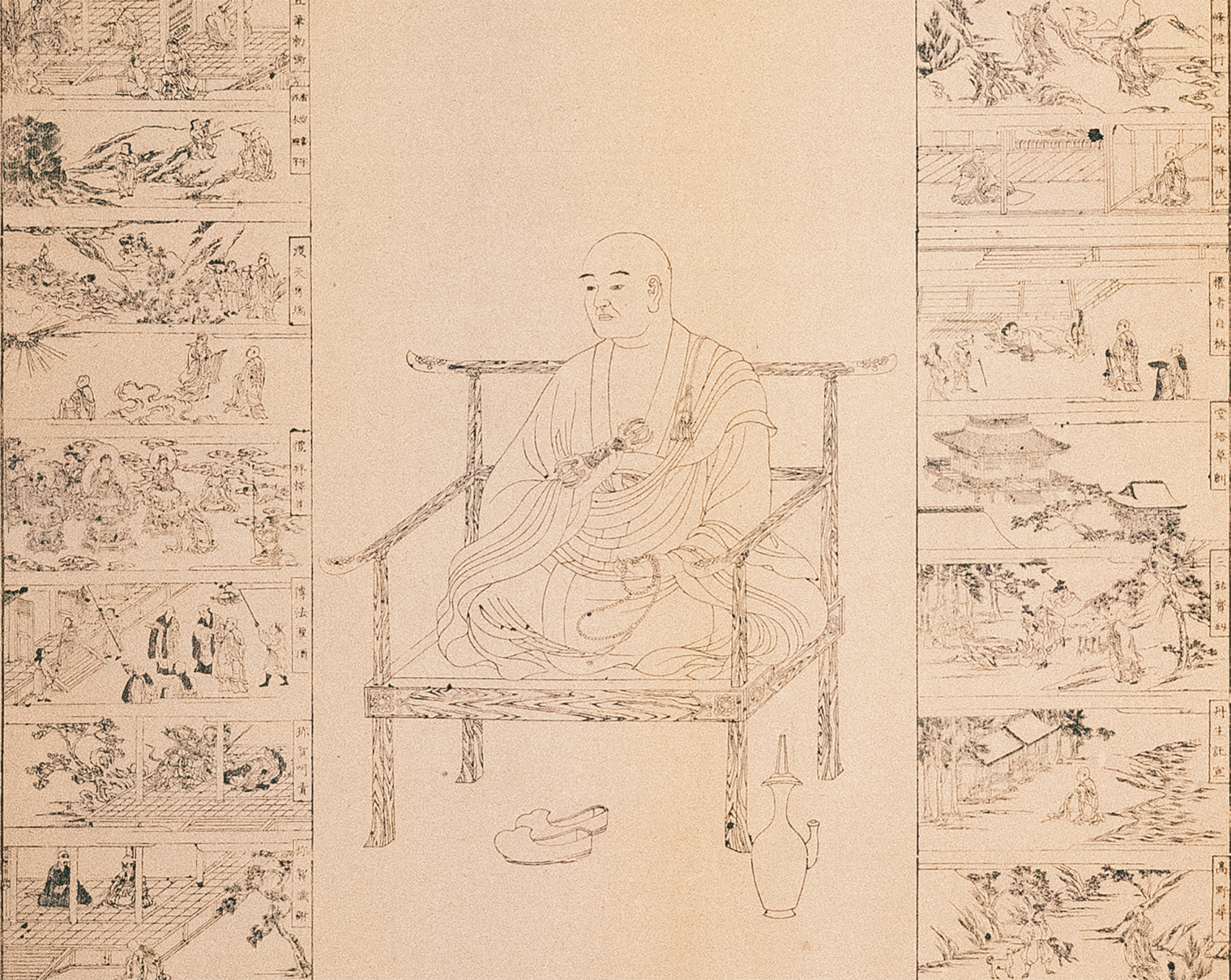

往時の寺の規模は知るよしもありませんが、現在、山門を入って右奥に見えるお堂が海上寺の本堂です。当山を中興開山された、誡音法印が寛永十六年(1639)に造営し、享保年間(1720)に再建され、現在の建物は天保六年(1835)に修築されました。 本堂に祀られている薬師如来が当山のご本尊さまで、『尾張名所図絵』によれば、弘法大師の作と伝えられています。古来より粟薬師 (あわやくし)と称せられ、粟を供えて病気平癒、息災延命、家内安全を祈願したことからその名が起こったと伝えられています。

客殿

本堂の左にあるお堂は客殿です。この建物は明治四〇年(1907)に建立されたもので、安置されている仏さまが乳花薬師(ちばなやくし)です。 明治の廃仏毀釈で廃寺になった横三ツ蔵町(名古屋市中区栄3丁目)の東光寺から奉遷されたもので、母乳の満足と幼児の息災守護が有名です。

客殿の前にかかっている乳房の作り物は、母乳の出が少ない方が「お乳が沢山でますように」とお願いする際、自分で作ってお供えされるものです。また、その反対に母乳が出すぎて困る方が、ちょうどよくなるようお願いされる場合もあります。 この乳花薬師さまが有名だったので、海上寺と言うお寺の名称よりも「ちばなやくし」とよばれるようになりました。

この客殿の左に続いて、玄関、書院等、現在の配置となったのは昭和二年(1926) で、中興開山より数え第十七世の恵戒和尚の代になります。その後、第二次大戦の空襲、また昭和34年の伊勢湾台風等にも耐えて現在に致っています。

なお、乳花薬師(ちばなやくし)にまつわる話は、テレビアニメ『まんが日本昔話』にて No.1457「乳の薬師さま」として放送されたこともあります。また、民話集『[新版]日本の民話 66 尾張の民話』(未来社)にも、尾張に伝わる民話の一つとして「乳花薬師」に関わる話が収録されています。